「3Dプリンターって興味はあるけど、結局なにから始めればいいのかわからない……」

「データ作成とか難しそうだし、失敗したらどうしよう……」

そんな不安を感じて、3Dプリントに挑戦できずにいる方も多いのではないでしょうか。

実は、3Dプリントは基本の流れさえ理解すれば、初心者でも意外とスムーズに始めることができます。

この記事では、3Dプリントの基本的なやり方を、準備からデータ作成、スライス処理、プリント、後処理までの一連の流れに沿って、わかりやすく解説します。

3Dプリントが初めての方でも、「これなら自分にもできそう!」と思えるような具体的なステップを紹介していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

3Dプリントの基本|やり方を知る前に押さえるべきこと

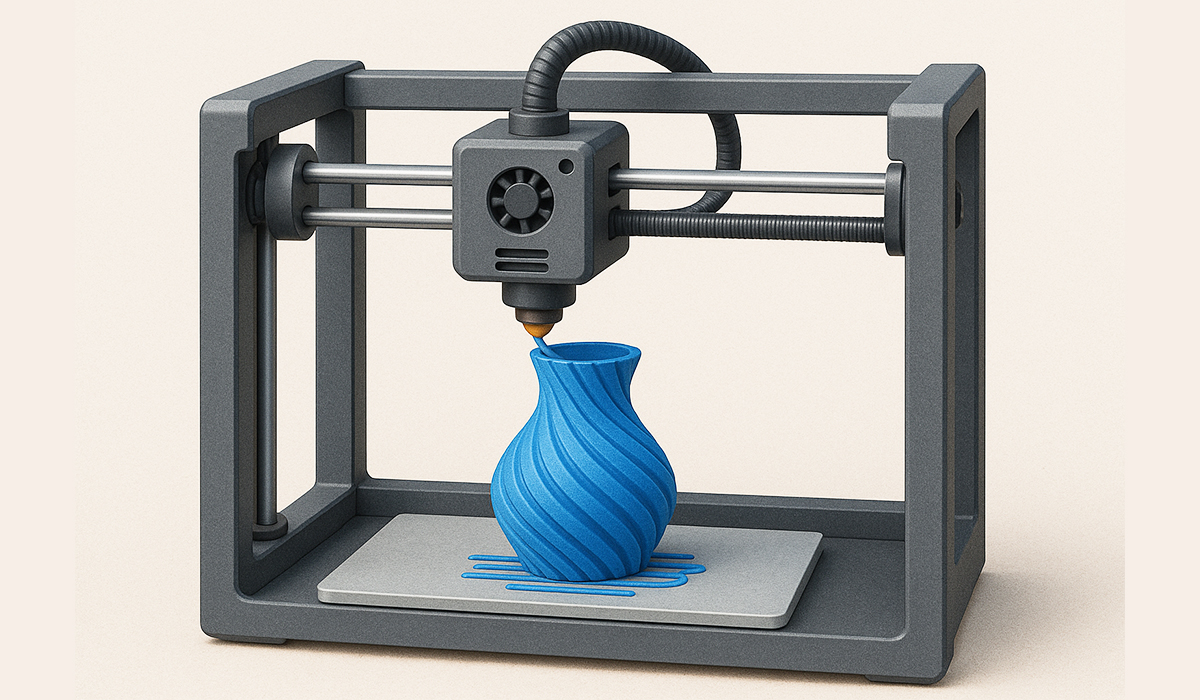

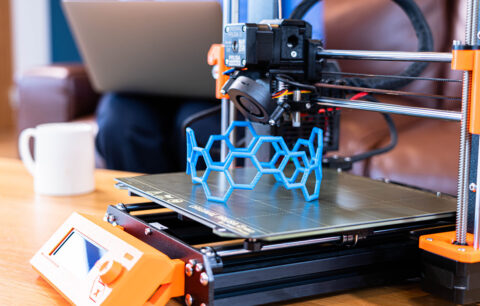

そもそも3Dプリントとは?仕組みをやさしく解説

3Dプリントは、デジタル上の立体データをもとに材料を少しずつ積み重ねて現物を作る「積層造形」という製造方法です。従来の削る加工や型に流し込む方法と異なり、形状の自由度が高く、少量多品種の制作や試作に強みがあります。基本の流れは、まず3Dモデルを用意し、プリンターが理解できる指示データに変換し、装置に材料と設定を与えて造形するという順序です。造形後は不要な支持材を取り除き、必要に応じて表面を整えることで完成度を高めます。

3Dプリンターはデータ通りに材料を積み上げるため、モデルの厚みや角度、空洞の有無といった設計上の配慮が仕上がりに直結します。やり方を学ぶ際は、機械操作だけでなく、データ作成の考え方や材料特性にも目を向けることが重要です。

3Dプリントの主な造形方式と特徴

3Dプリントには複数の方式が存在し、得意分野や扱う材料が異なります。初心者が家庭で扱う場面では、代表的に以下の方式を理解しておくと工程の選択がスムーズになります。

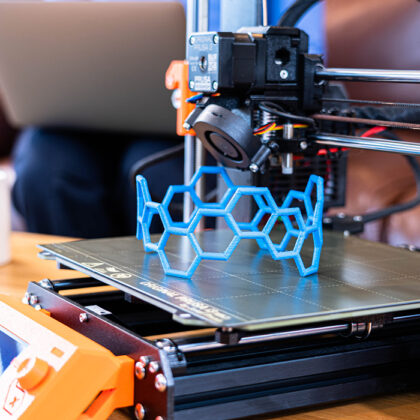

①FDM方式

FDMは熱で柔らかくなる樹脂フィラメントを細く押し出し、層を重ねて固めていく方式です。装置価格や材料費が比較的手頃で、運用コストを抑えながら学習できます。層の段差が残りやすい反面、造形後にやすりがけや塗装で仕上げを調整しやすい点が利点です。強度が必要な試作品や日用品パーツの制作に向きます。

②光造形式(SLA/DLP)

光造形は液体レジンに光を当てて硬化させる方式です。微細な表現に強く、表面が滑らかに仕上がるため、フィギュアやディテール重視の小物に適しています。造形後に洗浄や二次硬化などの後処理が必要で、樹脂の取り扱いには換気や皮膚保護といった安全面の配慮が欠かせません。

③その他の方式(MJFなど)

粉末素材を用いるMJFなどの方式は、造形スピードや強度、量産適性で優れます。粉末がモデル自体を支えるため複雑形状に強い一方、装置や運用環境の要求が高く、個人用途では外部サービスを活用する選択が現実的です。方式の違いを理解しておくと、外注時の要件伝達が的確になります。

3Dプリントでできること・できないこと

3Dプリントは複雑な内部構造や一体成形が可能で、設計の自由度が高い点が強みです。少量のカスタム部品や、既製品では手に入らない治具の製作など、創作と実用の両面で効果を発揮します。一方で、非常に大きなサイズの一体出力や、透明度が高い外観の完全再現などは方式や材料によって制約を受けます。機械的強度や耐熱性も材料依存であるため、用途に応じた素材選定と設計上の補強が必要です。できる範囲と不得意分野を把握しておくことで、初期の失敗を減らし、目的に合った進め方を選択できます。

3Dプリントに必要な道具と準備

最低限そろえるべき機材一覧

3Dプリントを始めるには、いくつかの道具をそろえる必要があります。ただし、全てを一度に完璧にそろえる必要はありません。まずは基本的な構成を理解し、自分の目的や予算に応じて選びましょう。

①3Dプリンター本体

最も重要なのは3Dプリンター本体です。初心者向けには、扱いやすく価格も比較的手ごろな「FDM方式」のプリンターが多く選ばれています。特に、ベッドレベリング(印刷面の水平調整)が自動のものや、組み立て不要の完成品タイプは、初めての導入時に安心です。

メーカーとしては、Creality社やAnycubic社などの製品が人気で、日本語マニュアルが付属しているモデルも増えてきました。購入時はプリントサイズ(造形できる範囲)、使用可能なフィラメントの種類、対応ソフトなどを確認しておくと失敗を避けられます。

②フィラメントやレジンなどの素材

FDM方式の場合、材料として「フィラメント」と呼ばれる樹脂の糸状素材を使用します。代表的なのはPLAと呼ばれる素材で、低温で造形可能かつ取り扱いが簡単であるため、初心者にもおすすめです。

光造形方式のプリンターでは「UVレジン」と呼ばれる液体状の素材を使います。こちらは精密な造形が可能ですが、取り扱いに注意が必要で、使用後はアルコールでの洗浄やUVによる硬化処理が求められます。

③パソコン・接続機器

3Dプリンターにはデータを読み込ませる必要があるため、基本的にパソコンが必要になります。市販の3DプリンターはSDカードやUSBメモリを介してデータ転送する形式が主流ですが、Wi-Fi接続に対応したモデルも増えています。

パソコン側では3Dモデルの編集やスライス処理(プリンター用データへの変換)を行うため、グラフィック性能よりも処理の安定性や容量の確保が重要です。高スペックは不要ですが、ある程度の作業領域(RAMやストレージ)がある方がストレスなく扱えます。

作業環境の整え方と注意点

3Dプリンターは基本的に家庭でも使える機械ですが、快適で安全に運用するためには作業環境も大切です。まず、造形中にはモーター音や素材のにおいが発生するため、静かな部屋や換気の良い場所に設置するのが望ましいです。

特にレジンを使用する光造形方式では、換気は必須です。レジンには独特の刺激臭があるため、密閉された空間では健康を害する恐れがあります。また、液体や細かい粉塵が飛び散る可能性もあるため、デスクの上にビニールマットを敷く、手袋や保護メガネを使うなど、安全への配慮を怠らないようにしましょう。

さらに、プリンターの周囲にある程度のスペースを確保しておくと、素材交換やメンテナンスの際にも作業がしやすくなります。

初心者におすすめのプリンターと素材の選び方

初めての3Dプリントでは「失敗しにくい構成」を選ぶことが成功の鍵です。そのためには、操作が簡単で安定感のあるプリンターと、トラブルが少ない素材を選びましょう。

プリンターとしては、前述のCreality Ender 3シリーズやAnycubic Kobraシリーズなど、初心者レビューが多く、設定不要で始められるモデルが人気です。また、サポートの充実度や日本語のオンライン情報の豊富さも選定の基準になります。

素材は、PLAが最も扱いやすく、温度設定に対する許容も広いため、造形の成功率が高いです。一方で、ABSやPETGといった素材は強度や耐熱性に優れますが、造形難易度が上がるため、初心者にはやや不向きです。まずは扱いやすい素材から始めて、徐々に他の素材に挑戦していくのが理想です。

3Dモデルデータの作成方法|初心者でも簡単にできる!

3Dデータとは?基本のファイル形式(STL/OBJ)

3Dプリントを行うには、まず「3Dモデルデータ」と呼ばれる立体構造の情報が必要になります。これは、設計図にあたるもので、プリンターはこのデータをもとに形を再現します。2Dの写真や画像とは異なり、3Dモデルは高さ・幅・奥行きの情報を含む立体的な構造になっています。

主に使用されるファイル形式は「STL」と「OBJ」の2種類です。STL形式は最も一般的で、多くの3Dプリンターやスライサーソフトに対応しており、シンプルな形状の出力に適しています。一方、OBJ形式は色情報やマテリアル情報を含むことができ、より複雑で見た目にこだわるデータに使われることが多いです。

初めての3Dプリントでは、STL形式を基本とし、必要に応じてOBJなども扱えるようになると応用が効くようになります。

無料で使える初心者向けモデリングソフト

3Dデータを作成するには「モデリングソフト」を使います。プロ向けの高機能なソフトもありますが、初心者にとっては操作が簡単で、無料で始められるソフトを使うのが安心です。ここでは、代表的な無料ソフトを3つ紹介します。

【Tinkercad】

Tinkercadは、Autodesk社が提供する完全無料の3Dモデリングツールで、ブラウザ上で動作するためインストールも不要です。ドラッグ&ドロップで図形を組み合わせてモデルを作れるので、初心者でも直感的に操作できます。

使い方もシンプルで、丸や四角などの基本図形を配置し、それらを結合・切断・回転させて複雑な形状を作成できます。作成したデータはSTL形式でエクスポートでき、そのままスライサーに読み込ませてプリントが可能です。

Tinkercadは小学生の教材にも使われるほど簡単なので、3Dモデリングが初めてでも数時間で慣れることができます。

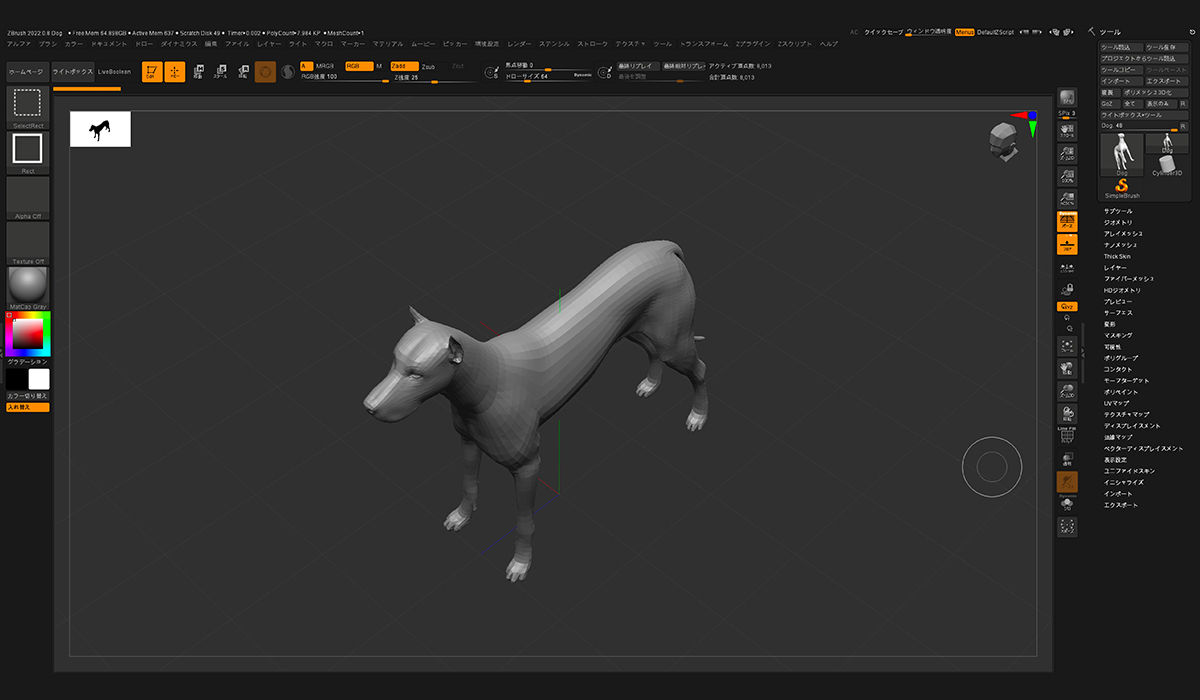

【Fusion 360】・【Blender】

Tinkercadに慣れてきたら、より高度な設計や形状が必要になったときに、Fusion 360やBlenderといった中級者向けソフトに移行することも視野に入ります。

Fusion 360はエンジニアリング設計向けのソフトで、精密な寸法設定やパーツの組み合わせに向いています。個人利用なら無料プランも用意されています。

Blenderはアニメーションや映像にも使われるオープンソースの3Dソフトで、有機的な形状やアート寄りの表現に適しています。ただし操作はやや複雑なため、初学者にはTinkercadで基礎を固めてから移行するのがスムーズです。

モデリングの基本ステップとコツ

3Dモデルを作る際は、以下の基本的なステップを意識することで、スムーズに進めることができます。まずは「どんなものを作るか」を決め、寸法や形状をざっくりイメージします。その後、ソフト上でベースとなる図形を配置し、必要な凹凸や穴、曲面を加えていきます。

完成したモデルは、造形方式や使用する素材に応じて調整が必要です。たとえばFDM方式では、急な傾斜や宙に浮いた構造はサポート材が必要になるため、出力を考慮した設計が求められます。

また、モデルに穴を開けたい場合や結合部を作る場合などは、数ミリ単位での微調整が重要になります。最初はうまくいかなくても、簡単な形状から始めて少しずつ複雑なものにチャレンジすることで、操作感や造形時の注意点が自然と身についていきます。

スライサーソフトでデータを3Dプリンター用に変換する方法

スライサーとは?役割と必要性

3Dモデリングで作成したデータは、そのままでは3Dプリンターで出力できません。プリンターは「どこに、どれくらいの素材を、どの順番で積み重ねていくか」という詳細な指示を理解する必要があります。その指示書の役割を果たすのが、スライサーソフトです。

スライサーソフトは、3Dモデルを数千層にもなる「水平な断面」に分割し、それぞれの層ごとにプリントヘッドがどのように動くべきかを計算してくれます。このデータはG-codeと呼ばれ、プリンターにとっては「走行ルート」とも言える非常に重要な情報です。

スライサーが正しく機能していなければ、どれだけ高品質なモデルを作っても、実際の造形は失敗してしまいます。3Dプリントの成否はスライサーの設定次第で大きく変わるため、やり方の中でも重要なステップの一つです。

有名なスライサーソフトと選び方(Cura・PrusaSlicerなど)

現在広く使われているスライサーソフトにはいくつかの種類がありますが、中でも初心者に特におすすめなのが Ultimaker Cura です。Curaは無料で使える上、対応機種が豊富で、日本語にも対応しているため、初めての3Dプリントにはぴったりの選択肢です。

Curaは多数のプリンターに対応した「プリセットプロファイル」が用意されており、面倒な初期設定なしでも使用できます。フィラメントの種類に合わせて温度や速度の調整も可能で、シンプルな操作画面と詳細な設定の両方を兼ね備えています。

一方で、PrusaSlicerはPrusa製プリンターを使うユーザー向けに最適化されており、サポート材の生成や細かいコントロール性能に定評があります。Curaで慣れてきたら、より造形精度を高めたい場面で検討しても良いでしょう。

ソフトの選び方は、使用しているプリンターの対応状況と、どこまで細かく制御したいかで決めるのが基本です。

スライサーで設定すべき主な項目

スライサーソフトでは、3Dプリントの品質と成功率を左右するさまざまな設定項目があります。ここでは代表的な3つの設定を紹介します。

①レイヤーの高さ

レイヤーの高さとは、1層ごとの厚みのことです。この数値が小さいほど精細な表現が可能になりますが、造形にかかる時間は長くなります。一般的には0.2mm前後が標準的な設定とされており、初めての造形には適した数値です。

用途や目的に応じて、0.1mmで滑らかさを優先するか、0.3mmでスピードを重視するか選択できます。高精度にこだわる場合を除いては、まず標準設定からスタートし、仕上がりを見ながら調整するのが無理のない方法です。

②サポート材の有無

3Dプリントでは、宙に浮いた構造やオーバーハング(せり出した部分)があると、途中で崩れてしまう可能性があります。そのような箇所に支えを追加するのが「サポート材」です。

スライサーには自動でサポートを生成する機能があり、Curaなどでは「接地面のみ」や「すべてのオーバーハングに対応」など細かく設定可能です。不要な箇所にサポートが付くと除去作業が面倒になるため、プレビュー機能で仕上がりを確認してから実行するようにしましょう。

③印刷速度と温度

フィラメントごとに適した温度と出力速度があり、これらもスライサー内で設定します。たとえばPLAはノズル温度200℃前後、ヒートベッド60℃前後が推奨値とされ、速度は50mm/s〜60mm/s程度が安定しています。

スピードを上げると造形時間は短縮されますが、細かい部分の再現性が落ちたり、フィラメントの吐出が乱れる原因にもなるため、初心者のうちは慎重に進める必要があります。メーカーが推奨している設定値をベースに、少しずつ自分のプリンターに合わせて調整していくのが基本です。

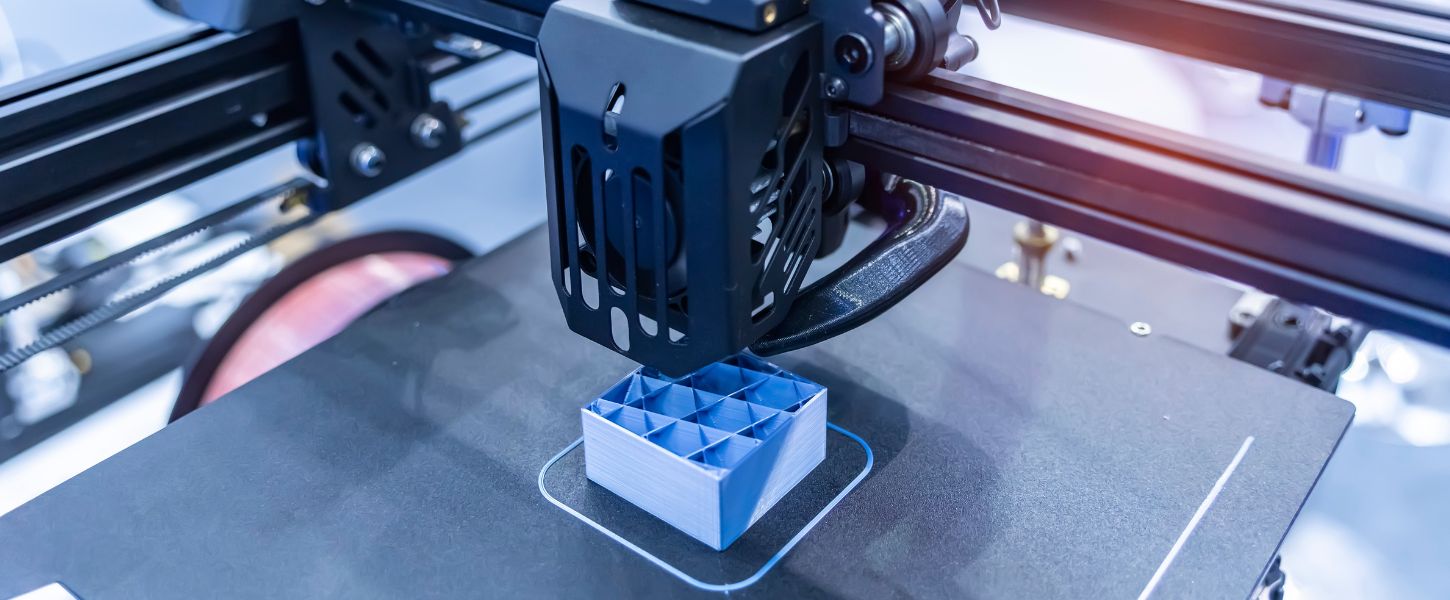

3Dプリンターの使い方|実際の印刷手順を解説

データの読み込みと印刷開始までの流れ

スライス処理が完了し、G-codeファイルが生成されたら、いよいよ3Dプリンターでの出力作業に入ります。ここからの工程は、モデルを「実物」に変える大切なステップです。

まず、スライサーで生成したG-codeファイルをSDカードやUSBメモリに保存し、プリンター本体に挿入します。Wi-Fi対応モデルであれば、ソフトから直接プリンターへ送信することも可能です。ファイルを読み込んだ後、プリンターの画面で造形するデータを選択し、「印刷開始」ボタンを押します。

開始前に必ずチェックしておきたいのが「ベッドのレベリング(水平調整)」です。ノズルとプリントベッドの距離が均一でないと、最初の層がうまく定着せず、失敗の原因になります。最近のモデルには自動レベリング機能が搭載されているものもあり、初心者でも安心して扱えるようになっています。

さらに、フィラメントの装填も忘れてはいけないポイントです。プリンターによっては、予熱状態でフィラメントをノズルに通し、少量を押し出して吐出を確認する必要があります。こうした事前準備を丁寧に行うことで、トラブルの少ない出力が可能になります。

印刷中に気をつけるべきポイント

印刷が始まったら、すぐに席を離れたくなるかもしれませんが、最初の10〜15分は様子を見るようにしましょう。初期層の密着が不十分だと、途中でモデルが浮き上がったり、造形が崩れてしまうリスクがあります。

特にFDM方式では、1層目がベッドにしっかりと接着しているかどうかが成否を分けます。うまく接着していないと、次の層が積み上がらず、全体がずれてしまう「層ずれ」が発生します。表面が均一に溶け出し、ノズルがスムーズに動いているかを確認しましょう。

また、素材の吐出が不安定な場合、ノズルの詰まりが疑われます。フィラメントが適温でないと、うまく押し出されず、途中で止まってしまうことがあります。印刷途中でノズルから煙が出る、異音がする、造形が乱れるといった場合は、すぐに停止して原因を調べる必要があります。

トラブル時の対処方法(出力ミス・素材詰まりなど)

3Dプリント中は、予期せぬトラブルに見舞われることもあります。初めての印刷では、たとえ正しく設定しても完璧な出力が得られないケースも少なくありません。ここでは、よくある2つのトラブルとその対処法を紹介します。

1つ目は「出力ミス」です。例えば、途中で形状が歪んだり、モデルが途中で止まってしまうことがあります。これは、モデルデータに欠陥がある、スライス設定が不適切、またはフィラメントの吐出にムラがあることが原因です。対処法としては、まずモデルのエラー修正(TinkercadやMeshmixerでチェック)、スライスの再調整、プリント速度や温度の見直しが有効です。

2つ目は「ノズル詰まり」です。フィラメントが正しく溶けず、途中で止まってしまう現象で、プリンターの種類を問わず発生します。この場合、ノズルを200℃以上に予熱し、手動でフィラメントを引き抜いてみるのが基本です。詰まりがひどいときは、専用のクリーニングフィラメントや針状のツールを使って内部を掃除します。

どちらも慣れてくると事前に兆候が分かるようになるため、最初のうちは「少しでも異変を感じたらすぐに停止する」という慎重な姿勢が大切です。

造形後の後処理と仕上げのコツ

サポート材の除去と洗浄方法

3Dプリントが完了すると、モデルには「サポート材」や「ベースプレート(ラフト)」などが付いていることがあります。これらはモデルの形状を保つために印刷時に一時的に付け加えられた構造で、出力後に取り除く必要があります。

FDM方式でのサポート材は、手でポキポキと折って外せる程度の強度で造形されています。取り外す際には、モデル本体を傷つけないようにゆっくり力をかけ、必要に応じてニッパーやカッターなどの工具を使って整えるとよいでしょう。

一方、光造形方式(SLA/DLP)の場合は、サポート材の除去だけでなく「洗浄」と「二次硬化」が必要です。まず、アルコールなどの洗浄液でモデルの表面をしっかりと洗い、レジンの残留物を取り除きます。その後、UVライトや太陽光にさらして完全に硬化させます。これを怠ると、完成品がベタついたり、強度不足に繋がるため、非常に重要な工程です。

やすりがけ・塗装など仕上げの手順

後処理で見た目を整える工程として、「やすりがけ」と「塗装」があります。FDM方式では積層痕と呼ばれる層の段差が表面に残るため、やすりで滑らかにすることで一気に完成度が上がります。粗めのやすりで形を整えた後、細かい番手で仕上げることで、素材に光沢を持たせることも可能です。

塗装を施す場合は、まずサーフェイサー(下地スプレー)を吹いて表面を均一にし、アクリルやラッカー塗料で色を重ねていきます。筆塗りやエアブラシ、缶スプレーなど、使う道具によって仕上がりが変わるため、自分の目指す質感に合った手法を選びましょう。

また、モデルに名前を入れたり、複数パーツを接着して組み立てたりすることで、オリジナリティのある作品に仕上がります。後処理は時間のかかる作業ですが、丁寧に行うことで見た目だけでなく耐久性にも差が出るため、楽しみながらこだわることが大切です。

後処理にあると便利な道具・材料

3Dプリント後の後処理には、以下のような道具や材料をそろえておくと効率的に作業が進められます。

まず、やすりや紙やすりは番手を変えて複数枚用意しておくと、粗削りから仕上げまで対応できます。カッターやニッパー、ピンセットは細かいバリ取りやサポート材の除去に活躍します。

FDM方式の場合は、やすりがけの補助に「ヒートガン」を使って軽く表面を温めると、樹脂が柔らかくなって加工しやすくなります。光造形の場合は、IPA(イソプロピルアルコール)による洗浄と、UVライトでの硬化が必須となります。

塗装を行う場合は、サーフェイサー、プライマー、塗料、トップコートなどを事前にそろえ、新聞紙や塗装ブースなど作業スペースの確保も忘れずに行いましょう。道具がそろっていると、作業効率だけでなく作品のクオリティも大きく向上します。

よくある失敗例と初心者向けの対処法

印刷が途中で止まる・ズレる場合の原因と対策

3Dプリントに挑戦すると、多くの人が最初に直面するのが「造形の途中で止まってしまう」「出力された形がズレている」といったトラブルです。これらはプリンターの性能不足ではなく、設定や環境によるケースがほとんどです。

印刷が途中で止まる場合、まず疑うべきはフィラメントの吐出不良です。原因としては、フィラメントの絡まりや詰まり、ノズルの冷却不良、あるいはプリンターのファームウェアのバグなどが挙げられます。フィラメントが引っかからないように適切に巻かれているか、ノズルが安定して加熱されているかを確認しましょう。

一方、印刷物が途中からズレてしまう現象は、「レイヤーシフト」と呼ばれます。これは、プリンターのX軸やY軸のモーターがステップを飛ばしてしまうことで起こります。対処法としては、プリンターのベルトの緩みを確認し、適切な張り具合に調整することが基本です。また、造形中にプリンターが揺れたり、振動で移動するのもズレの原因になるため、設置場所の安定性も見直す必要があります。

データ作成時にありがちなミスと修正方法

造形の失敗は、モデリングデータに原因がある場合も少なくありません。初心者が陥りやすいのは、**閉じていないモデル(非マニフォールド)**や、壁の厚みが極端に薄いデザインです。

非マニフォールドとは、モデルの面が完全につながっていない状態で、これがあるとスライサーが正しくデータを解釈できず、印刷中にエラーが発生します。このようなエラーは、Tinkercadではほとんど発生しませんが、Fusion 360やBlenderでは注意が必要です。Meshmixerなどの無料ツールを使い、エラー箇所の検出や「自動修復機能」を活用することで解決できる場合があります。また、スライサーソフトにも簡易的なエラー修正機能が搭載されていることが多いため、事前にプレビューを確認することが重要です。

また、厚みのない面(0mm)や極端に細いパーツを作ってしまうと、実際のプリントではノズルが素材を置くことができず、空中に線を描いてしまうような失敗が発生します。スライサーのプレビュー機能を活用し、「実際にどのように出力されるか」を事前に確認することで、未然に防ぐことが可能です。

素材選びで失敗しないためのチェックポイント

素材の選び方を誤ると、造形の失敗や仕上がりの質に大きく影響します。たとえば、PLAは扱いやすく精度も高いため初心者に最適ですが、耐熱性が低いため高温環境では変形することがあります。逆にABSは高い強度と耐熱性を持ちますが、造形中に反りや割れが起きやすく、初心者には不向きです。

また、フィラメントの直径にも注意が必要です。一般的には1.75mmが主流ですが、プリンターの仕様に合っていない太さのフィラメントを使うと、詰まりや吐出不良の原因になります。購入前には、必ず対応する素材・径を確認しましょう。

さらに、安価なノーブランド品は品質にバラつきがある場合があり、径が均一でない、湿気を吸ってしまっているなどのトラブルが起きやすくなります。最初のうちは、実績のあるメーカーのフィラメントを選ぶことで、不要なトラブルを回避できます。

まずはここから!初心者におすすめの作れるもの5選

実用品:スマホスタンド・ケーブルホルダー

3Dプリント初心者が最初に挑戦しやすいのが、日常的に使える実用品の制作です。中でも「スマホスタンド」や「ケーブルホルダー」は、形状がシンプルで出力の成功率が高く、実用性もあるため人気の高い題材です。

スマホスタンドは平面と傾斜面の組み合わせで構成されており、サポート材が不要なデザインが多く、初回の印刷に最適です。ケーブルホルダーも同様に、小さいサイズで短時間に出力できるうえ、家庭や職場で便利に使えることからモチベーションが上がります。

これらのモデルは、海外の3Dデータ共有サイト「Thingiverse」や「Printables」などで無料ダウンロードが可能で、まずは既存のモデルを使ってプリントし、成功体験を得るのが良いスタートになります。

インテリア:小物入れ・フィギュアスタンド

次におすすめしたいのが、部屋を彩るインテリア雑貨です。たとえば「小物入れ」や「フィギュアスタンド」は、形状の自由度が高く、自分のアイデアを反映させやすいジャンルです。

小物入れは単純な箱型から凝った形までバリエーションが豊富で、空間のデザイン性や収納力を楽しむことができます。フィギュアスタンドは、既製品のフィギュアを飾るための土台として機能するだけでなく、ロゴや名前を入れてオリジナル感を演出できるのが魅力です。

こうしたアイテムは、自分でサイズ調整や刻印を加えることで、3Dモデリングのスキルを少しずつ実践で身につけることができる絶好の練習台となります。

プレゼント向け:ネームタグ・アクセサリー台

3Dプリントは「ものづくり」としての楽しさだけでなく、ギフト制作にも向いています。たとえば、「ネームタグ」や「アクセサリー台」はプレゼントとしても喜ばれやすく、初めてでも挑戦しやすいアイテムです。

ネームタグは、文字を立体的に配置するだけでも完成度の高い印象を与えられます。Tinkercadではテキスト機能を使って好きな名前やメッセージを入れるだけで、オリジナルのタグがすぐに完成します。バッグや鍵に取り付ければ、実用性も十分です。

アクセサリー台は、ピアスや指輪、時計などを収納・展示するための台座です。複数のパーツで構成することで、分解・組立ての構造を学ぶことができ、設計力の向上にもつながります。

初心者でも成功しやすいモデルデータの探し方

最初から自分でモデリングするのはハードルが高いと感じる方は、既存の3Dデータを活用するのが効果的です。現在では、多くのサイトで無料・商用利用可能なSTLファイルが公開されています。

代表的なサイトには「Thingiverse」「Printables」「MyMiniFactory」「Cults」などがあり、「スマホスタンド STL」や「ケーブルホルダー 3D print」といったキーワードで検索すると、初心者向けのモデルが多数ヒットします。

探す際のポイントは、評価数の多いデータを選ぶことと、印刷前にサポート材の有無やプリント時間を確認することです。スライサーに取り込んだ時点でプレビューをチェックし、失敗リスクを減らすよう心がけましょう。

まとめ|3Dプリントは「流れ」を知れば誰でも始められる

最後にもう一度、始め方の流れをおさらい

3Dプリントは専門的な知識が必要だと思われがちですが、実際には基本的な「流れ」を理解していれば、初心者でも確実にスタートできる技術です。あらためてその流れを振り返ると、

- 3Dプリンターと素材、環境を準備する

- Tinkercadなどで3Dモデルを作成する(または既存データを活用する)

- スライサーソフトでG-codeに変換する

- プリンターに読み込み、出力を実行する

- 造形後の後処理と仕上げを行う

という5つのステップで構成されます。

各ステップに必要な道具やソフト、注意点さえ押さえておけば、決して難しい作業ではありません。むしろ「自分で作ったものが現実に手に取れる」という喜びは、他ではなかなか味わえない体験です。

初心者がつまずかないための3つのポイント

これから始める方にとって大切なのは、「最初から完璧を目指さないこと」です。最初の造形は多少の失敗があって当然ですし、それを経験として次につなげていくことが成長につながります。

1つ目のポイントは、扱いやすいプリンターと素材を選ぶことです。設定や操作に迷わない機種と、扱いやすいPLA素材で始めれば、トラブルの回避がしやすくなります。

2つ目は、無料で使えるソフトを活用することです。TinkercadやCuraのような直感的なソフトを使えば、難しい設定なしでもスムーズに進められます。

3つ目は、印刷前に必ずプレビューやエラーを確認することです。モデリングやスライスに問題がないかを確認することで、失敗を未然に防ぐことができます。

楽しみながらレベルアップするコツとは

3Dプリントは、実用と創作の両面で楽しめる趣味です。最初は既存のモデルを出力するだけでも十分に価値がありますが、慣れてくると自分のアイデアを形にするモデリングにも挑戦したくなってきます。

作品をSNSに投稿したり、友人にプレゼントしたり、イベントや展示に参加するなど、3Dプリントの楽しみ方は無限に広がっています。さらに、少量生産が可能な特性を活かして、販売や副業につなげることも可能です。

技術的な知識は後からついてきます。まずは「これを作ってみたい」という好奇心を大切にしながら、一歩ずつチャレンジしていくことで、自然とスキルも広がっていきます。

コメント