「3Dプリンターってよく聞くけど、実際にはどういう仕組みなの?」「家庭で使えるって本当?どんなものが作れるの?」そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?

多くの方が気になっている3Dプリンターですが、聞き慣れない専門用語や種類の多さに戸惑ってしまうこともあるでしょう。でもご安心ください。結論から言うと、3Dプリンターの基本をしっかり理解すれば、誰でも手軽にものづくりを楽しむことができます。この記事では、3Dプリンターの仕組みや種類、価格帯の目安、実際に家庭でどんなものが作れるのかといった活用例まで、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。

- 3Dプリンターとは?基本的な仕組みと特徴を解説

- 3Dプリンターの定義と役割

- 3Dプリンターの仕組みとは

- データから立体物を作る流れ

- 使用される主な素材について

- 3Dプリンターが注目される理由

- 3Dプリンターの主な造形方式とそれぞれの違い

- 各方式のメリット・デメリット比較

- 3Dプリンターの価格帯とランニングコストの目安

- 家庭用3Dプリンター の価格

- 業務用3Dプリンターの価格

- ランニングコストについて

- コストを抑えるための工夫

- 家庭での3Dプリンター活用例|何が作れる?

- 生活雑貨・収納グッズの自作

- おもちゃ・フィギュアを制作

- 修理パーツや代替部品の作成

- SNSや動画で人気の事例紹介を参考にすることも

- 初心者が3Dプリンターを選ぶときのポイント

- 目的に合った造形方式を選ぶ

- 操作性・ソフトの使いやすさ

- 本体サイズ・造形サイズの確認

- 購入前に確認すべきチェックリスト

- 3Dプリンターのメリット・デメリットとは?

- 3Dプリンターの主なメリット

- 3Dプリンターの注意点・デメリット

- メリットとデメリットの上手な付き合い方

- 3Dプリントサービスに造形を依頼する方法と注意点

- 3Dプリントサービスとは?利用の流れ

- 費用の相場と納期の目安

- 外注時に気をつけたいポイント

- まとめ|3Dプリンターの基礎知識を理解して最初の一歩を踏み出そう

- 初心者でも3Dプリンターを始められる

- 自分に合った方法で「ものづくり」を楽しもう

- さいごに 〜 次のステップに進むためにできること〜

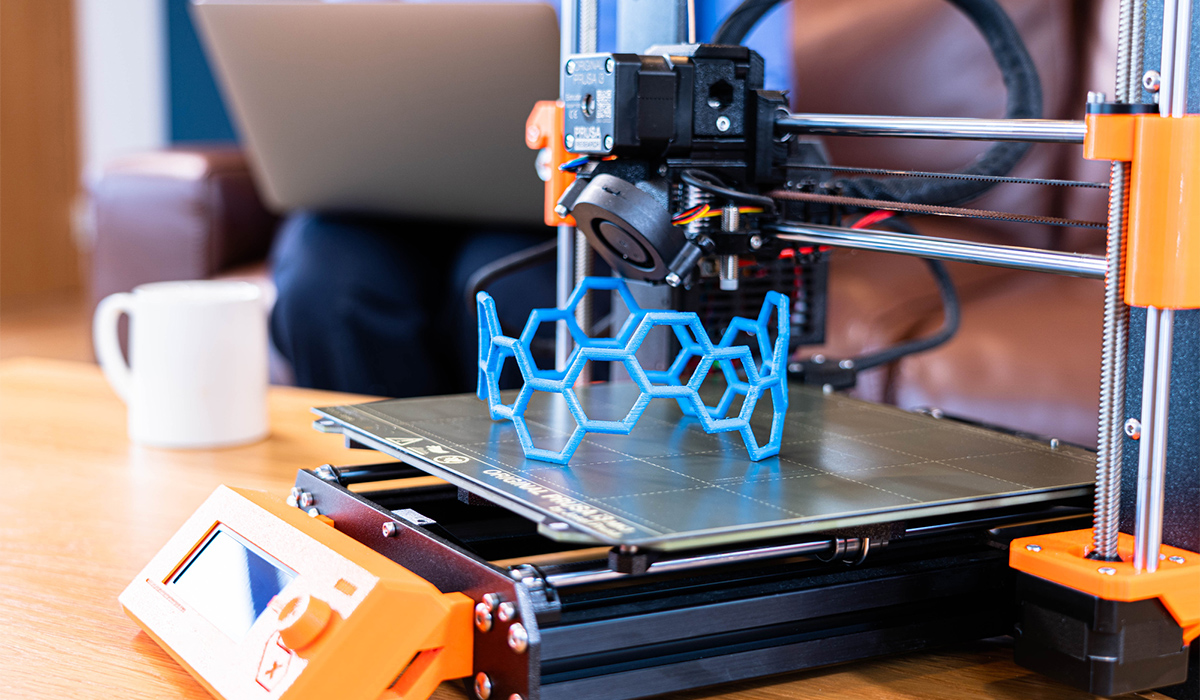

3Dプリンターとは?基本的な仕組みと特徴を解説

3Dプリンターの定義と役割

3Dプリンターは、デジタルの立体データをもとに材料を少しずつ積み重ねたり硬化させたりして、実物の立体物を作り上げる装置です。切削で材料を削る工作機械とは原理が異なり、必要な部分だけを積み上げるため、形状の自由度が高く、試作品や一点物の製作に強みがあります。製品開発ではアイデアの検証を短時間で繰り返す手段として使われ、教育現場では設計からものづくりまでの流れを体験する教材として機能します。家庭では、生活に合わせた小物や修理用パーツを自分の寸法で作れることが特徴です。

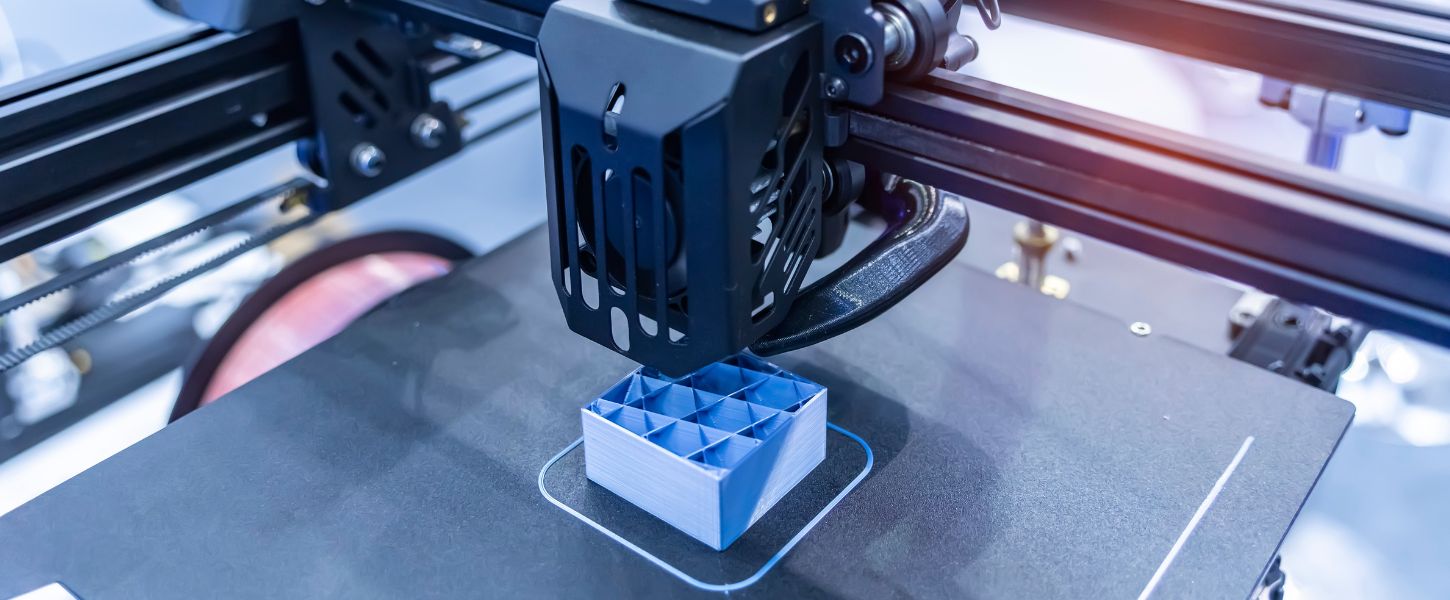

3Dプリンターの仕組みとは

3Dプリンターは、立体データを薄い層に分割し、その層を順番に形成していきます。形成方法は機種によって異なりますが、いずれも層を積み重ねる積層造形である点が共通です。材料を熱で溶かして押し出す方式や、光で樹脂を硬化させる方式、粉末を熱で固める方式などが存在します。装置は指示どおりにヘッドやプラットフォームを動かし、層を正確に重ねることで三次元形状を作ります。

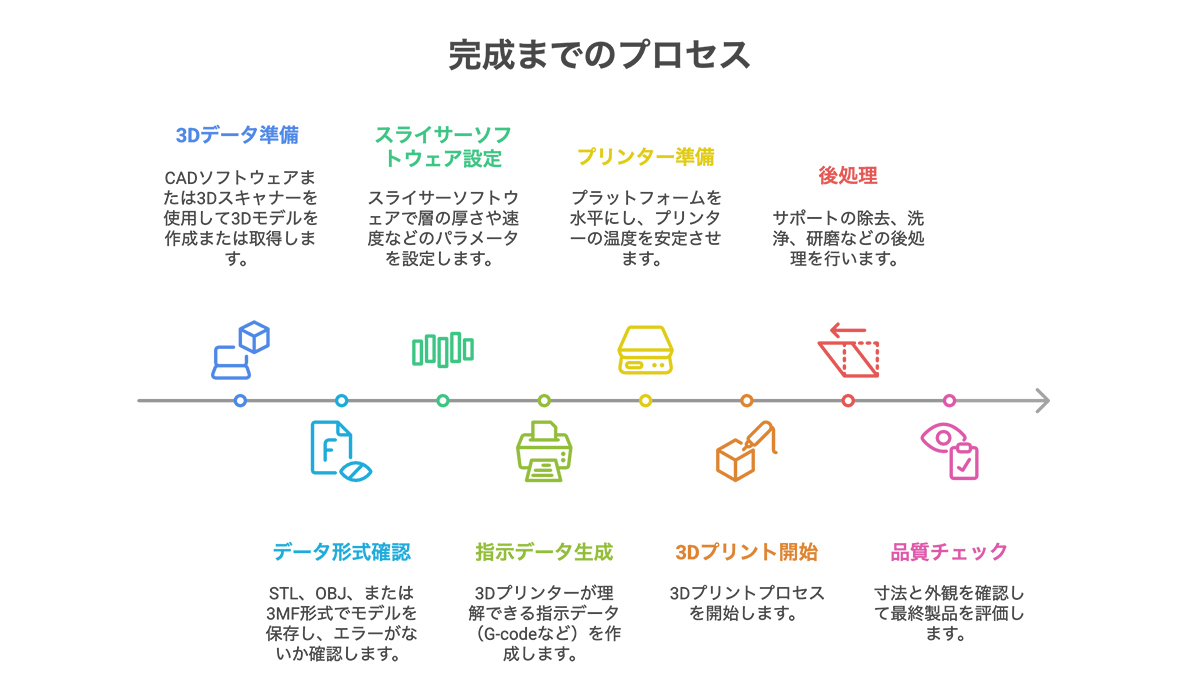

データから立体物を作る流れ

最初に、CADソフトやスカルプトツール、3Dスキャナ、配布サイトなどで目的の3Dデータを用意します。出力形式は一般的にSTL、OBJ、3MFのいずれかを用い、造形に不要な穴や薄肉がないかを確認します。次に、スライサーと呼ばれる専用ソフトにデータを読み込み、層の厚さや造形速度、充填率、壁の厚み、サポートの有無などの条件を設定して、装置が理解できる指示データ(FDMではG-code、光造形ではプロジェクション用データなど)を生成します。プリンターに指示データを読み込んだら、プラットフォームの水平出しや温度の安定化を行い、造形を開始します。完成後は、サポートの除去、洗浄や二次硬化、研磨や塗装といった後処理を施し、寸法や外観を確認して仕上げます。

使用される主な素材について

家庭向けの熱溶解積層方式ではPLA、PETG、ABS、TPUなどの樹脂フィラメントが使われます。PLAは反りが少なく扱いやすい入門素材で、PETGは耐久性と扱いやすさのバランスに優れます。ABSは耐熱性が高い一方で反りが起きやすいため、環境管理が推奨されます。TPUのような柔軟素材は弾性を要する部品に適します。光造形方式では紫外線で硬化するフォトポリマー樹脂を用い、滑らかな表面と微細な表現に適します。粉末焼結ではナイロン系(PA12など)がよく使われ、機械的強度や耐久性に優れます。インクジェット系の造形では多色の表現に対応したアクリル系樹脂が用いられ、意匠検討や試作モデルで高い再現性を示します。

3Dプリンターが注目される理由

3Dプリンターは短期間で試作品を作れるため、開発の検証サイクルを大幅に短縮します。金型を用いない少量生産やカスタム品の製作に適しており、需要に合わせた柔軟なものづくりが可能です。複雑な内部形状や軽量化構造など、従来工法では実現が難しい設計にも対応します。個人や教育の領域でも、アイデアをすぐ形にできる体験が学習意欲や創造性の向上につながります。家庭での修理や改良に応用すれば、既製品にない寸法や機能を自分の生活に合わせて実現できます。

3Dプリンターの主な造形方式とそれぞれの違い

▪︎FDM方式(熱溶解積層方式)

FDM(Fused Deposition Modeling)方式は、3Dプリンターにおいて最も一般的な造形方法の1つです。家庭用のエントリーモデルや教育用途で多く採用されています。仕組みはシンプルで、フィラメント状の熱可塑性樹脂をノズルで加熱・溶解しながら、造形プラットフォーム上に1層ずつ押し出して積み上げていきます。低価格な機種が多く、扱える素材の種類も豊富なため、初めての3Dプリンターとして選ばれる傾向にあります。構造が簡単でメンテナンスも容易ですが、造形物の表面は積層の段差がやや目立ち、複雑な形状ではサポート材が必要になります。

▪︎光造形方式(SLA/DLP)

光造形方式は、液体の紫外線硬化樹脂を光で硬化させて立体物を作る方式です。SLA(Stereolithography Apparatus)はレーザーを、DLP(Digital Light Processing)はプロジェクターを用いて、樹脂を層ごとに硬化させていきます。特徴は、非常に高い造形精度と滑らかな表面仕上げです。微細なディテールや複雑な造形にも対応しやすいため、フィギュア、歯科用模型、ジュエリー試作などに利用されます。一方で、使用する樹脂はやや高価で、造形後の洗浄や二次硬化といった後処理も必要となります。また、臭いや換気の問題にも配慮が求められます。

▪︎インクジェット方式(Material Jetting)

インクジェット方式は、インクジェットプリンターのように樹脂を微細なノズルから噴射し、紫外線で硬化させながら造形する方式です。Material Jettingとも呼ばれ、造形精度が非常に高く、滑らかな表面に仕上がるのが特長です。特に多色表現や透明素材による造形に優れており、視認性やリアリティを重視する意匠検討や試作段階で多く活用されています。試作品やデザインモックアップの再現度を高めたい場合に非常に有効な方式といえます。一方で、装置の価格や維持コストが比較的高く、専門的な知識や運用環境を必要とするため、個人用途よりも法人や専門業者による利用が中心です。

▪︎その他の造形方式(粉末焼結など)

その他の代表的な方式に、SLS(Selective Laser Sintering)やMJF(Multi Jet Fusion)などの粉末焼結系があります。これらは、ナイロンなどの粉末素材にレーザーや熱源を当てて選択的に焼結させ、層を積み上げて造形します。サポート材を必要とせず、強度に優れた一体成形が可能な点が大きな特長です。SLSは複雑な構造体やヒンジ部品の一体出力などにも対応可能で、少量多品種生産やエンジニアリング用途で使用されます。MJFは造形速度が速く、後加工も少なく済むため、製造現場での実用部品にも使われています。家庭用としては普及していませんが、業務用3Dプリントサービスで頻繁に使われる方式です。

各方式のメリット・デメリット比較

FDM方式は導入しやすく、ランニングコストも低いため、家庭用や試作段階の活用に適しています。ただし、積層痕が目立ちやすく、表面の仕上げ精度は他方式に劣ります。光造形方式は高精度な造形が可能で、細かなディテール表現にも向いていますが、樹脂の取り扱いや後処理の手間が増えるため、作業環境に配慮が必要です。インクジェット方式は多彩な材料と色彩表現に優れており、デザイン確認用モデルなどに適していますが、価格とメンテナンス性が課題です。粉末焼結方式は強度や自由な設計に優れる一方で、設備の大規模さと高コストが導入の障壁になります。目的と用途に応じて、最適な方式を選ぶことが3Dプリンター活用の鍵です。

3Dプリンターの価格帯とランニングコストの目安

家庭用3Dプリンター の価格

家庭向けの3Dプリンターは、比較的手頃な価格で購入することができます。特にFDM方式の入門モデルは、2万円台から購入可能な製品も多く、市販のフィラメントを使えるため運用コストも抑えやすい傾向にあります。5万円から10万円台になると、より高精度で造形サイズが大きく、オートレベリングやタッチパネル操作などの利便性が向上した機種が揃います。また、同価格帯で初心者向けの光造形方式プリンターも増えてきており、滑らかな造形を求めるユーザーに選ばれています。ただし、安価な機種ほど初期調整やメンテナンスに手間がかかることがあるため、仕様とサポート体制をよく確認して選ぶことが重要です。

業務用3Dプリンターの価格

業務用3Dプリンターは、数十万円から数百万円、場合によっては1,000万円を超えるハイエンド機まで多様な価格帯があります。FDM方式でも業務向けの高機能モデルは50万円以上が相場で、信頼性や安定性、造形精度が大きく向上します。光造形方式や粉末焼結方式、インクジェット方式などのプロフェッショナル機は、材料の取り扱いや環境制御機能、造形速度などが家庭用と比べて格段に優れています。これらは設計開発部門や工業試作、医療・歯科・ジュエリー業界など、専門性の高い分野で導入されており、導入前に必ず性能とコストのバランスを精査する必要があります。

ランニングコストについて

3Dプリンターを運用するうえでは、本体価格とは別に継続的にかかるランニングコストの把握が欠かせません。ランニングコストに含まれる主な項目は、材料費、消耗品、電気代、定期メンテナンス、後処理用品などです。これらの費用は造形方式や使用頻度によって大きく異なるため、事前に試算しておくと安心です。

▶︎ 材料費(フィラメント、レジン等)

FDM方式で用いるPLAやPETGなどのフィラメントは、1kgあたり2,000〜4,000円程度が一般的です。大容量パックを選べば1kgあたりの単価を下げることも可能です。光造形方式で使われるレジンは、種類によって価格に幅があり、1リットルあたり3,000円〜10,000円以上することもあります。特殊レジンや工業用材料になるとさらに高価になります。また、粉末焼結方式ではナイロン系の粉末を使用し、こちらも1kgあたり数千円〜数万円とコストがかかります。

▶︎ メンテナンス・消耗品・電気代

定期的なメンテナンスや部品交換も運用コストに含まれます。ノズルやベッドシート、レベリングセンサー、光造形機のレジンタンクやFEPフィルムなどは消耗部品として定期的に交換が必要です。電気代については、家庭用プリンターではそれほど大きな負担にはなりませんが、大型機種や高出力ヒーター・UVランプを搭載した業務用機の場合は、月々数千円〜1万円程度の電気代がかかることもあります。

コストを抑えるための工夫

コストを抑えつつ3Dプリンターを運用するには、複数の工夫が有効です。まず、造形失敗を減らすためにスライス設定や造形条件を最適化し、無駄な材料の浪費を避けることが第一です。また、汎用フィラメントが使える機種を選ぶことで、材料の入手コストを下げられます。メンテナンス部品も、純正品にこだわらず互換品を使うことで出費を抑えられる場合があります。ただし、安全性や品質には十分注意する必要があります。さらに、大量出力が必要な場合は、自社造形よりも外部の3Dプリントサービスを併用することで、コストと品質のバランスを取りやすくなります。

家庭での3Dプリンター活用例|何が作れる?

生活雑貨・収納グッズの自作

3Dプリンターは、生活の中で「もう少しこうだったら便利なのに」と感じる部分を解決するアイテム作りに最適です。例えば、引き出しにぴったり収まる仕切りや、棚に取り付けるフック、スマートフォンスタンド、コードを巻き取るケーブルホルダーなど、実用的な生活雑貨を自分のニーズに合わせて設計・出力できます。100円ショップで見かけるようなアイテムを、自分だけのサイズ・色・機能で作れるのが大きな魅力です。しかも、壊れても再出力すればよいため、消耗品として気軽に活用できます。

おもちゃ・フィギュアを制作

趣味の領域でも3Dプリンターは大活躍します。キャラクター風のフィギュア、ロボットパーツ、ミニチュア模型、ボードゲーム用の駒など、アイデア次第で世界に一つだけのアイテムを形にすることが可能です。特に、光造形方式を使えば、細部のディテールまで再現度の高い造形ができるため、リアルな仕上がりを求めるホビー層にも支持されています。また、3Dデータの配布サイトから好みのデザインをダウンロードしてプリントすることもできるため、デザインが苦手な人でも気軽に楽しめます。

修理パーツや代替部品の作成

市販品の部品が破損したとき、「部品だけ買えない」「もう生産終了している」といったケースは意外と多くあります。そんなとき、3Dプリンターを使えば、必要なパーツを自作して製品を延命させることが可能です。例えば、掃除機のアタッチメントのジョイント部分、カーテンレールの部品、家電のフタなど、サイズや形が分かれば、似た形状を設計して代替部品を作成できます。これは、メーカー純正部品の取り寄せにかかる時間やコストを削減する手段としても非常に有効です。

SNSや動画で人気の事例紹介を参考にすることも

SNSやYouTubeには、実際に家庭用3Dプリンターを使って作られた事例が多数投稿されています。たとえば、「炊飯器の蓋のロックパーツを自作して修理した」「洗面台の歯ブラシスタンドを自作して家族用にカスタマイズした」「推しキャラのキーホルダーやスタンドを自分で作った」など、リアルで実用的な事例が多く紹介されています。こうした事例を見ることで、使い方の幅が広がり、自分でも挑戦してみたいという気持ちを後押ししてくれるでしょう。

初心者が3Dプリンターを選ぶときのポイント

目的に合った造形方式を選ぶ

3Dプリンターを選ぶ際は、まず「何を作りたいか」を明確にすることが重要です。生活雑貨や簡単なパーツなど、実用性重視のものづくりにはFDM方式が適しています。耐久性があり、材料費も比較的安く、日常的な出力に向いています。一方で、フィギュアやアクセサリー、模型など細かい表現を必要とするものには、光造形方式がおすすめです。滑らかな表面仕上げが可能で、細部の造形精度にも優れています。それぞれの方式には特徴と向き不向きがあるため、自分の目的と予算に応じて適切な方式を選びましょう。

操作性・ソフトの使いやすさ

初心者にとって、操作のしやすさは3Dプリンター選びで非常に重要なポイントです。最近の機種は、タッチパネル式のUIや自動レベリング機能、組み立て済みモデルなど、誰でも扱いやすい設計になっているものが増えています。また、スライスソフト(スライサー)の使いやすさも確認しておくべきです。日本語に対応しているか、直感的に設定が行えるか、プリセットが充実しているかなどを比較することで、操作ミスや造形失敗を防ぐことができます。初めての方には、公式サイトやYouTubeの操作解説が充実しているメーカーの製品が特におすすめです。

本体サイズ・造形サイズの確認

3Dプリンターには、外寸と実際に造形できる範囲(造形サイズ)があります。購入前に、設置場所と出力したいモデルの大きさを考慮して選定する必要があります。たとえば、家庭用の机に置くことを想定するなら、本体がコンパクトで静音性に優れたモデルが好ましいでしょう。一方で、大型の造形物を頻繁に作りたい場合には、造形サイズが広くとれる中~上位機種を検討する必要があります。また、FDM方式の場合、造形サイズが大きいほど反りや失敗のリスクが高まるため、サイズに応じた出力技術も重要です。

購入前に確認すべきチェックリスト

購入前にチェックしておくべきポイントとして、まず本体価格とランニングコストのバランスを確認することが挙げられます。また、フィラメントやレジンなどの材料が汎用規格に対応しているか、交換部品が入手しやすいか、サポート体制はどうかなども重要です。加えて、騒音レベルや臭い、使用中の安全性、電源・換気環境など、家庭での使用に支障がないかをチェックしておくことで、購入後のトラブルを防げます。多くのメーカーが製品ページでスペックを公開しているので、複数機種を比較検討することが失敗しない選び方の基本です。

3Dプリンターのメリット・デメリットとは?

3Dプリンターの主なメリット

3Dプリンターの最大のメリットは、アイデアをすぐに形にできる点です。従来の製造方法では、金型の製作や大量生産の準備が必要でしたが、3Dプリンターであれば1点から造形でき、試作品や個人用途にも柔軟に対応できます。自宅やオフィスで手軽に使える機種も増えたことで、ものづくりのハードルが格段に下がりました。また、デジタルデータを使って製作するため、デザインの変更や複製も簡単です。修理部品や日常雑貨の自作、ホビーやプロトタイピングまで、多くの分野で利便性が高まっています。

▶︎ 創造力の発揮と自由なものづくり

3Dプリンターは、CADやモデリングツールで設計したデータを出力できるため、思い描いた通りの形状をそのまま実物にできます。複雑な内部構造や曲線的なデザイン、パズルのように組み合わさるパーツなども一体で出力でき、設計の自由度は従来の製造技術に比べて非常に高いと言えます。こうした創造性の解放は、アートや建築、デザインの現場はもちろん、教育や個人趣味の領域にも大きな影響を与えています。

▶︎ 試作品や一点モノが作れる

少量生産や一品ものに対応できるのも3Dプリンターの大きな特長です。企業では、新商品の試作段階でデザインや寸法を確認するためのモックアップに活用されており、製品開発のスピードアップに寄与しています。また、個人でも自分の用途にぴったり合った部品やツールを一点から作成できるため、既製品にない機能や形状を自分の生活に取り入れることができます。

3Dプリンターの注意点・デメリット

3Dプリンターには多くの利点がありますが、注意点や制約も存在します。まず、装置の扱いにはある程度の知識や技術が必要であり、最初は出力ミスや設定の失敗が起こりやすい点は否定できません。また、造形に時間がかかることもデメリットの一つです。複雑な形状や大きなモデルは、1回の出力に数時間から十数時間かかることがあります。

▶︎ 音・臭い・失敗のリスク

FDM方式では、稼働時の駆動音がやや大きく、静かな部屋では気になることがあります。光造形方式では、樹脂特有の臭いが発生しやすく、換気が必要です。また、いずれの方式でも、設定ミスや材料の不具合、装置の不調によって出力が失敗することがあり、無駄な材料や時間が発生することもあります。定期的なメンテナンスと環境管理が求められるのは、初心者にとってやや高いハードルです。

▶︎ 技術的な学習コスト

3Dプリンターは「買えばすぐに完璧なものが出てくる」ものではありません。データの準備やスライス設定、装置の調整、後処理など、一定の習得プロセスが必要です。特に自由な設計を行いたい場合には、CADや3Dモデリングツールの知識が必要になるため、事前に学ぶ時間を確保することが望ましいです。ただし、最近は操作性に優れたモデルやチュートリアルも充実しており、正しい手順を踏めば初心者でも十分に扱えるようになります。

メリットとデメリットの上手な付き合い方

3Dプリンターを有効活用するためには、メリットだけでなくデメリットも理解した上で、現実的な運用計画を立てることが大切です。たとえば、複雑な形状や高精度な出力が必要な場合には、個人で無理に出力しようとせず、外部の3Dプリントサービスを利用するという選択肢もあります。自分が得意とする作業と、外部に任せるべき作業を切り分けることで、コストや時間、失敗のリスクを抑えながら、理想のものづくりを実現できます。

3Dプリントサービスに造形を依頼する方法と注意点

3Dプリントサービスとは?利用の流れ

3Dプリントサービスとは、ユーザーが設計した3Dデータを専門のサービス業者に送信し、業者側でプリントを代行してくれるサービスです。個人で高価な3Dプリンターを導入しなくても、プロ仕様の設備を使って高品質な造形物を得られるのが大きなメリットです。近年は、データ入稿や見積もりなどの手続きがオンラインで完結するサービスが増えており、全国どこからでも依頼が可能です。ただし、支払方法や後加工の対応範囲は各社異なるため、サービスの特徴を確認することが重要です。

▶︎ データ入稿から受け取りまでのステップ

基本的な利用の流れは次のとおりです。まず、ユーザーが自身で用意した3Dデータ(主にSTL形式やOBJ形式)をサービスの指定フォームまたはWebシステムから送信します。次に、使用する素材やサイズなどの条件に応じて見積もりが提示されます。発注内容を確認し、支払いが完了すれば造形作業に入り、完成品は郵送などで納品されます。納期は内容やサービスによって異なりますが、2日〜1週間程度が一般的です。

▶︎ 利用できる代表的なサービス例

日本国内では、DMM.make、カブク、Trend3Dなど、さまざまな3Dプリントサービスが提供されています。各社それぞれ、対応素材や造形方式、料金体系、支払方法、後加工の有無などに違いがあるため、目的や用途に応じて比較検討することが重要です。高精細な仕上がりを求める場合や、特定の素材を使用したい場合には、各サービスの対応範囲を事前に確認しておくと安心です。

費用の相場と納期の目安

3Dプリントサービスの費用は、素材の種類、造形サイズ、精度、後処理の有無によって大きく変動します。たとえば、小さなサイズであれば、数千円前後で依頼可能なケースもありますが、大型モデルや特殊素材を使う場合には1万円を超えることもあります。また、納期についても、即日発送に対応しているサービスもあれば、複雑な造形や後処理を伴う場合には数日〜1週間以上かかることもあります。急ぎの場合は、事前に納期を確認し、スケジュールに余裕を持った依頼が望ましいです。

外注時に気をつけたいポイント

3Dプリントを外注する際は、いくつかの注意点があります。依頼時のトラブルや仕上がりの違和感を避けるために、以下の点に気を配ることが重要です。

▶︎ データ形式と精度の確認

まず、入稿するデータの形式はサービスによって異なるため、事前に対応形式を確認しておきましょう。STL形式が最も一般的ですが、場合によってはOBJや3MF形式を求められることもあります。また、データの解像度や厚み、細部の表現に問題がないか、スライサーやビューワーを使って確認しておくことで、造形ミスのリスクを減らせます。

▶︎ 素材・仕上げ方法の指定

素材の選定は、見た目や強度、加工のしやすさなどに影響するため、目的に合ったものを選ぶ必要があります。また、後処理としてサポート除去、研磨、塗装などのオプションを指定できる場合もあり、希望する仕上がりに近づけるためには、できるだけ具体的にオーダーを伝えることが大切です。実物の色味や質感が気になる場合には、事前にサンプル出力を依頼するのも一つの方法です。

▶︎ トラブル回避のための注意点

外注時のトラブルとして多いのが、「完成品の寸法が意図と違った」「表面が粗かった」「破損して届いた」といったケースです。これを避けるためには、データの最終確認とともに、注文画面で指定した内容(サイズ、素材、仕上げなど)が正しく反映されているかを丁寧にチェックすることが必要です。また、破損や不良品があった場合の対応ポリシーも確認しておくと安心です。信頼できるサービスを選び、明確な指示を行うことで、満足度の高い造形を実現できます。

まとめ|3Dプリンターの基礎知識を理解して最初の一歩を踏み出そう

初心者でも3Dプリンターを始められる

この記事では、「3Dプリンターとは何か?」という基本的な疑問に対し、仕組みや造形方式、価格帯、活用事例などを丁寧に解説してきました。3Dプリンターは一見難しそうに見えるかもしれませんが、最近は初心者向けに設計された機種やサポート体制の整ったメーカーも増えており、技術的なハードルは確実に下がっています。自宅で簡単にモノづくりができる時代になった今、初めての方でも安心して一歩を踏み出すことが可能です。

自分に合った方法で「ものづくり」を楽しもう

3Dプリンターの魅力は、自由度の高い設計と、目的に合わせて選べる多様な方式・素材にあります。自分でプリンターを購入してじっくり技術を磨いていくこともできますし、まずは3Dプリントサービスを使って外注から始めるのもよい選択です。「こんなものが欲しい」「このサイズがあれば便利」と思ったとき、自分で作れる手段があるというのは、とても大きな価値です。必要に応じてプリント方式や依頼先を使い分け、自分に合ったやり方でものづくりを楽しんでください。

さいごに 〜 次のステップに進むためにできること〜

もしこの記事を読んで3Dプリンターに興味を持たれたなら、次のステップとして、自分の用途に合ったモデルを調べてみたり、無料で使える3Dモデリングソフトに触れてみたりするのもおすすめです。また、SNSや動画サイトで他のユーザーの事例を探すと、より具体的な活用イメージが湧きやすくなります。まずは「知ること」から始めることが、創造的な未来への第一歩です。3Dプリンターの世界は、あなたの「やってみたい!」をかたちにできるツールとして、確実に広がり続けています。

コメント