「3Dプリンターを買ってみたいけど、ちゃんと使いこなせるかな?」「便利そうだけど、実際には使いづらかったらどうしよう…」

そんな不安や疑問を感じて、購入をためらっている方も多いのではないでしょうか。

実は、3Dプリンターの導入にはワクワクするようなメリットがある一方で、事前に知っておかないと後悔してしまうようなリスクも存在します。

結論から言うと、3Dプリンターは使い方や目的が明確な人にとっては非常に有益なツールですが、勢いや憧れだけで導入すると「思っていたのと違った…」となる可能性もあります。

この記事では、3Dプリンターの導入前に知っておくべき4つのメリットと3つのリスクを実体験ベースでわかりやすく解説します。さらに、導入を迷っている方のために、自分に向いているかどうかを判断するチェックポイントも紹介します。

- 3Dプリンターを導入する4つのメリットとは?

- アイデアを即座に形にできる自由なものづくり

- 副業やビジネスの可能性が広がる

- 教育や知育ツールとしても優秀

- 趣味や日常生活で役立つグッズが作れる

- 実際に使ってわかった3つのデメリットとリスク

- 1. 専門知識や学習が必要になる

- 2. 家庭環境によっては扱いづらい場合も

- 3. 維持管理や後工程に手間がかかる

- 3Dプリンターはどんな人に向いている?導入前の判断ポイント

- 3Dプリンターに向いている人の特徴

- 向いていない可能性がある人の特徴

- 購入前に考えておきたい3つの視点

- ⑴ 活用目的が明確か

- ⑵ 自宅環境に合っているか

- ⑶ 家族の理解・協力が得られるか

- 後悔しない3Dプリンター選びのコツと試し方

- いきなり買う前にやっておくべきこと

- 機種選びのポイント

- よくある購入後の後悔パターンとは?

- まとめ|3Dプリンター導入で失敗しないために

3Dプリンターを導入する4つのメリットとは?

アイデアを即座に形にできる自由なものづくり

〝 モノづくりがより身近になる 〟

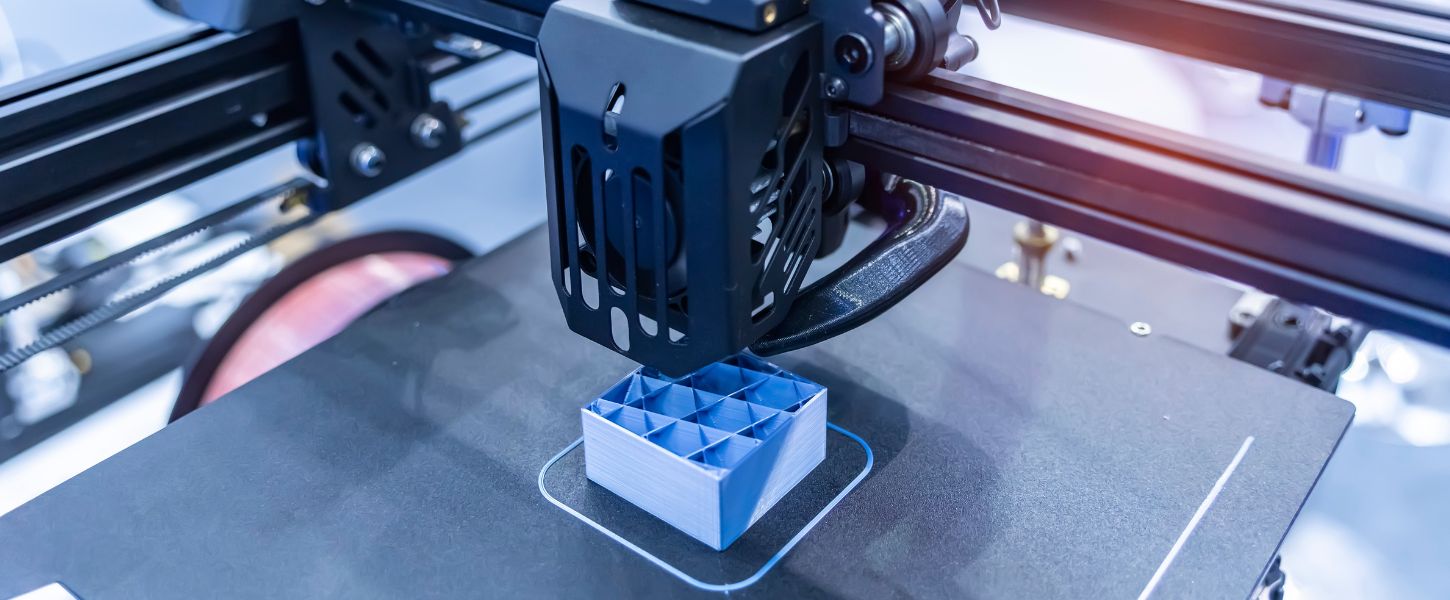

頭の中のアイデアをその日のうちに立体化できる点は、3Dプリンターならではの強みです。スケッチからCADデータへ、そして造形へという一連の流れが自宅で完結するため、外注の見積もり待ちや最低ロットの制約に左右されません。寸法や形状を自分で調整できるため、既製品では満たせない「あと少し」を埋められることが、多くの導入満足度につながります。小さな改良を短いサイクルで積み重ねられるため、作品やプロダクトの完成度は確実に高まります。

〝 試作やプロトタイピングにも活用できる 〟

3Dプリンターは設計検証の速度を加速します。実寸で手に取って確認できるため、画面上では気づきにくい干渉や握り心地、バランスの悪さを早期に発見できます。治具や治工具をその場で作って検証することで、従来は数週間単位でかかっていた試作サイクルを数日に短縮できます。寸法の微修正を反映したデータで再出力できるため、合格水準へ到達するまでの手戻りも小さくなります。

副業やビジネスの可能性が広がる

〝 ネットショップや受注制作が可能に 〟

在庫を大量に抱えずに小規模販売を始められる点は、個人にとって大きなメリットです。注文を受けてから製造する受注生産の形にすれば、廃棄ロスを最小化できます。パーソナライズやカスタムにも対応しやすく、ニッチな需要にきめ細かく応えられます。デジタルデータを資産として保有し、改良を重ねられるため、商品力を継続的に強化できます。販売時は知的財産やライセンスに配慮する必要があるため、オリジナル設計や権利クリアなデータ活用を徹底します。

〝 少量生産でもコストを抑えられる 〟

金型や治具の初期投資が不要で、少量でも採算を合わせやすい点が特徴です。単価は材料費と機械稼働時間、後工程の時間で構成されます。少量多品種のビジネスでは、初期費用の小ささが競争力に直結します。需要の読みにくい新商品でもテスト販売が可能になり、反応を見ながら改良を重ねるリーンな開発プロセスを実現できます。

教育や知育ツールとしても優秀

〝 子どもの創造性や論理的思考を育てる 〟

自分で設計したものが立体として現れる体験は、創造性を強く刺激します。狙い通りに動かない時は原因を特定し、設計と出力条件を修正します。仮説検証と試行錯誤の積み重ねは、論理的思考と問題解決力の育成に直結します。成果物が手元に残るため、学習の意欲や達成感も持続します。

〝 STEM教育との相性が良い 〟

3Dプリンターは理科・技術・美術の領域を横断します。形状や構造を考える過程で数学的な思考を鍛え、素材や強度の検討で科学の理解が深まります。レンダリングや仕上げはデザインセンスを磨く訓練になります。教科横断型の学びに自然につながるため、学校や家庭学習での活用価値は高いです。

趣味や日常生活で役立つグッズが作れる

〝 オリジナルアイテムで生活が便利に 〟

身の回りの「ちょっと不便」を解消する小物を、その都度作れるのが魅力です。既存のサイズや仕様に合わせて設計できるため、ぴったり収まるホルダーやスペーサー、アタッチメントなどを短時間で用意できます。使い勝手に合わせて厚みや形状を微調整できるため、既製品では得にくい満足度が得られます。

〝 プレゼントや自己表現にも活用できる 〟

名入れや記念日仕様のカスタムは喜ばれます。色や質感、形状の選択肢が広く、世界に一つの贈り物を作れます。作品制作を通じてポートフォリオを蓄積すれば、発信力や仕事の機会にもつながります。創作と発信の循環はモチベーションを維持しやすく、長く楽しめます。

実際に使ってわかった3つのデメリットとリスク

1. 専門知識や学習が必要になる

〝 3Dデータ作成に慣れるまで時間がかかる 〟

3Dプリンターはデータが要です。形状の設計、肉厚、クリアランス、積層向きなど、造形に適した設計配慮が欠かせません。CADソフトの操作習得、STLの品質管理、スライサーでの壁厚や充填率の設定、サポートの設計まで、覚えるべき要素は多岐にわたります。学習時間は確実に必要であり、最初の数週間は試行錯誤が続きます。ただし、設計と出力を繰り返すことで経験値は蓄積し、成功率は安定します。

〝 ソフトの選定や設定も最初は難しい 〟

スライサーのプロファイルは造形品質と時間、強度のバランスに直結します。温度、送り速度、レイヤー高、冷却、支持材の密度など、相互に影響するパラメーターを理解する必要があります。機種や素材ごとに最適値が異なるため、既存プロファイルを基点に自分の環境へ合わせ込む工程が不可欠です。設定の理解が進むほど、失敗率は低下し、後工程の負担も軽減します。

2. 家庭環境によっては扱いづらい場合も

〝 音や匂い、熱の問題に注意 〟

FDM方式はステッピングモーターやファンの稼働音が発生します。稼働中の連続音は就寝時間帯や在宅勤務時に気になる場合があります。レジン系は材料特有の臭気が発生しやすく、換気と保護具の使用が前提です。どの方式でも高温部の取り扱いには注意が必要で、作業中は可燃物や小さな子ども、ペットから距離を保つ運用が欠かせません。安全のためのルールを決め、家族と共有しておくことが重要です。

〝 設置スペースの確保が必要 〟

本体の占有面積に加え、フィラメントやレジン、後処理スペース、清掃用具の置き場が必要です。周囲に振動を伝えない安定した台と、メンテナンスのための手前スペースを確保します。温度や湿度の変化が大きい場所では品質が不安定になりやすく、材料の保管にも影響します。運用のしやすさは設置計画の精度で決まります。

3. 維持管理や後工程に手間がかかる

〝 故障時の対応やメンテナンスが面倒 〟

FDM方式ではノズル詰まり、ベッドの水平度の狂い、フィラメント吸湿が典型的なトラブルです。駆動部の清掃や注油、消耗品の交換は定期的に必要です。レジン方式ではバットの清掃、スクレーパーによる剥離、光源の劣化管理などが加わります。いずれもメンテナンスを怠ると品質が低下し、修理コストが増加します。日常点検のルーチン化が安定稼働の近道です。

〝 サポート材の処理や後加工が必要になることも 〟

精細な造形ほどサポート材の設計と除去が難しくなります。表面の段差や支持痕の処理には切削や研磨、塗装が必要になる場合があります。レジン方式では洗浄と二次硬化が必須です。後工程の時間を見込まない計画は遅延の原因になります。造形設計の段階でサポートの付き方や除去性を見越しておくと、手間を抑えられます。

3Dプリンターはどんな人に向いている?導入前の判断ポイント

3Dプリンターに向いている人の特徴

〝 モノづくりや設計が好きな人 〟

3Dプリンターは、設計から出力まで一貫して自分で手を動かす機会が多くあります。図面や立体をイメージするのが得意な人にとっては、設計→造形→修正の繰り返しが楽しく感じられるでしょう。モデリングを通して「どうすれば目的の形に近づくか」を考える過程そのものが魅力になり、創意工夫の楽しさを日々実感できます。特にDIYや模型、ガジェット製作などを趣味にしている人は、3Dプリンターの自由度の高さに強い魅力を感じやすい傾向があります。

〝 自発的に学習・試行錯誤ができる人 〟

最初は失敗の連続です。データ設計のミス、スライス設定の不備、温度やレイヤーの条件ミスなど、思い通りに出力できないことが多々あります。こうした失敗を前向きに捉え、原因を特定し改善する姿勢がある人は、3Dプリンターを長く楽しく使い続けることができます。逆に「すぐに結果を出したい」「手間をかけずに完成品だけ欲しい」というタイプには、やや不向きといえます。

向いていない可能性がある人の特徴

〝 手間をかけずに完成品を得たい人 〟

3Dプリンターは魔法の箱ではありません。完成品を得るまでには、データ作成・設定・造形・後処理という一連の工程が必要であり、それぞれに手間がかかります。「ボタンひとつで完璧なものができる」と思っていると、導入後のギャップに失望する可能性があります。また、初期段階ではトラブルが発生しやすく、失敗出力に対する対処力も求められます。短気な性格や、トラブル対応に苦手意識のある方は慎重に検討するべきです。

〝 操作やトラブル対応に不安がある人 〟

機械トラブルや不具合に対して自力で原因を特定し、対処していく力も重要です。とくにFDM方式ではノズル詰まりやフィラメント絡まりなど、使用頻度が高いほどメンテナンスの頻度も上がります。トラブルが起きた際に「もう嫌だ」と感じるよりも、「なぜ起きたのか?次はどうすれば回避できるか?」を考えられる人の方が、スムーズに使いこなせます。

購入前に考えておきたい3つの視点

⑴ 活用目的が明確か

「何のために3Dプリンターを使うのか」が明確であればあるほど、導入後の満足度は高まります。たとえば「フィギュアを作りたい」「家庭で便利グッズを作りたい」「子どもと一緒にモノづくりをしたい」など、具体的な目標があると、学習や失敗も楽しみに変わります。目的が曖昧なまま導入すると、「何を作ればいいか分からない」「使う機会がなくなった」と感じてしまうケースも多くあります。

⑵ 自宅環境に合っているか

設置場所や騒音・換気対策など、使用環境に適しているかも重要な判断ポイントです。スペースに余裕があるか、家族が音や匂いに敏感でないか、火気や高温機器を安全に管理できるかなどをチェックしておきましょう。特に小さな子どもやペットがいる家庭では、安全性の面から慎重に考慮する必要があります。

⑶ 家族の理解・協力が得られるか

3Dプリンターの稼働中は一定の音が出るため、同居家族との調整が必要です。また、フィラメントやレジンなどの消耗品の管理、造形物の後処理に時間がかかることを事前に共有しておくと、家庭内のストレスも少なくなります。協力を得られる環境であれば、家族と一緒に楽しむこともでき、より良い導入効果が得られるでしょう。

後悔しない3Dプリンター選びのコツと試し方

いきなり買う前にやっておくべきこと

〝 無料の3Dデータを眺めてみる 〟

まずは「3Dデータってどんなものなのか」を視覚的に理解することが、第一歩として非常に有効です。たとえば「Thingiverse」「Printables」「Cults」などの無料配布サイトでは、世界中のユーザーが公開している3Dデータを自由に閲覧できます。どんなものが作られているのか、自分でも使えそうなものがあるのかをチェックすることで、3Dプリンター導入後のイメージが具体的になります。

また、ダウンロード可能なSTLファイルを自分のパソコンに保存し、スライサーソフトで開いてみるだけでも学びになります。レイヤー表示やサポート構造の確認など、出力までの工程を仮想体験することで、導入の現実感が高まります。

〝 出力サービスで一度体験してみる 〟

いきなり本体を購入するのではなく、外部の3Dプリントサービスを活用して実際に出力してみる方法もおすすめです。たとえば「DMM.make」「カブク」「Trend3D」などの国内サービスでは、STLファイルをアップロードすれば1個から造形可能です。素材や仕上がり、納期や価格を確認しながら試すことができるので、3Dプリンターを購入する前に「本当に自分に必要か?」を見極められます。

自作データを使うことが難しい場合でも、前述の無料データを活用すれば十分な体験が可能です。仕上がりの質感や精度、後処理の様子などを実物で確認できるのは、机上の検討以上に説得力があります。

機種選びのポイント

〝 初心者向けと上級者向けの違い 〟

現在販売されている3Dプリンターには、初心者向けの機種と中〜上級者向けの機種が明確に分かれています。初心者向けのモデルは、オートレベリング(自動水平調整)、静音モーター、Wi-Fi接続、プリセット済みスライサー設定など、使い始めやすい工夫が多く盛り込まれています。

一方、上級者向けのモデルは素材対応範囲が広かったり、ノズルやベッドの交換が容易だったりと、カスタマイズ性と自由度が高い分、設定や調整が複雑になる傾向があります。最初は「楽に始められること」が継続の鍵となるため、よほどの理由がない限り初心者向けのモデルから始める方が安心です。

〝 価格・サポート・機能のバランスを見る 〟

価格だけで判断するのは危険です。安価な機種の中には、造形精度や耐久性、トラブル時のサポート体制が不十分なものも存在します。購入前には、以下の点を確認しておくと安心です。

- 国内サポートがあるか(マニュアル、問い合わせ対応)

- 交換部品やフィラメントが手に入りやすいか

- 実績やユーザー数が多く、情報共有しやすいか

価格だけでなく「初期投資としての安心感」「長期的な使いやすさ」という観点もあわせて比較検討しましょう。

よくある購入後の後悔パターンとは?

「想像以上に難しかった」

よくあるのが「SNSやYouTubeで簡単そうに見えたから」という理由で購入したものの、実際にはうまく出力できずに放置してしまうケースです。モデリングやスライスの知識が必要であることや、失敗出力への対応力が問われることを理解しておかないと、「こんなはずじゃなかった」と感じてしまいます。

「置き場に困った」「使わなくなった」

設置スペースの確保や、使わない時の収納、材料の保管など、意外と物理的な管理も負担になります。また、「最初の数回だけ使って、あとはホコリをかぶっている」という状況になりやすいのも現実です。これは「目的が曖昧だった」「作るものが見つからなかった」ことに起因するため、導入前の目的設定が極めて重要です。

まとめ|3Dプリンター導入で失敗しないために

『メリットとリスクを正しく理解することが重要』

3Dプリンターには、アイデアをすぐに形にできる創造的な楽しさや、副業や教育ツールとしての多様な活用価値があります。一方で、操作の難しさや設置環境、メンテナンスの手間といった現実的な負担も存在します。両者をバランスよく把握することが、後悔しない導入の第一歩です。

『自分に合った使い方・目的を明確にして判断しよう』

「何を作りたいのか」「どのように使いたいのか」をはっきりさせることで、選ぶ機種や設定、学ぶべき内容が自然と見えてきます。単にトレンドや憧れで購入するのではなく、自分のライフスタイルに合った活用方法を具体的に描くことが、長く使い続けられるコツです。

『買う前にできる準備をしっかりと行う』

3Dプリントデータを見たり、出力サービスで体験したりといった予備調査は、購入後のギャップを最小限に抑えてくれます。失敗のリスクを減らすだけでなく、自分がどんな素材や方式と相性が良いかを知る貴重な機会でもあります。いきなり購入に踏み切る前に、必ず一度、試してみることをおすすめします。

コメント